Пугачёво

Под селом и железнодорожной станцией Пугачёво осматривают группу грязевых вулканов:

Наличие грязевых вулканов на Сахалине совершенно не удивительно, в газоносных и нефтеносных регионах обычное дело. На Сахалине 4 [группы] вулканов, один из них вообще в ближайших окрестностях Южно-Сахалинска. Ещё известные публике объекты есть на Таманском полуострове и у Баку.

Наиболее сильное извержение этого вулкана зарегистрировано в 1934 г. Потоки выбрасываемой грязи были настолько мощными, что валили и ломали деревья. Взрывы большой силы с подъемом грязевой струи на высоту до 50 м. происходили в 1929, 1961, 2005 гг. Очевидцы рассказывают, что подобные явления сопровождаются сильным гулом, напоминающим шум реактивного двигателя. Значительные по весу куски грязи отлетают от кратеров на 100 м. Подсчеты показали, что в 1961 г. объем выброшенной грязевой массы составлял 15 000 тонн.[1]

[Это — 2-ая часть, начало про Сахалин тут.]

Чтобы дойти от шоссе до вулкана пешком надо надевать антиклещёвой костюм, болотные сапоги, побрызгаться от комаров, перевалить железнодорожную насыпь и топать по болоту и чахлой тайге 5 километров. Но в 2017-м году можно просто запустить дрон:

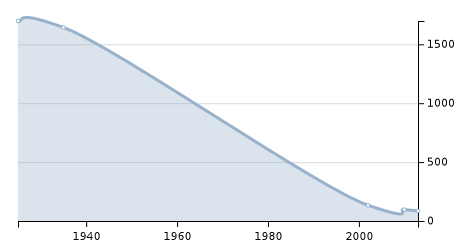

При японцах и село, и вулкан назывались Магунтан (яп. 馬群潭). Краткая история Пугачёва в графике населения:

Взморье

Взморье — село на охотском берегу в самом узком месте Сахалина, соединяющем «хвост» с остальной «рыбой». На станции Взморье (состоит из шести путей колеи 1067 мм, все неэлектрифицированные; у первого пути расположены низкая посадочная платформа с вокзалом и небольшим грузовым двором) первый и последний ясно раз видим усилия РЖД по перешивке капской колеи 1067 мм на русскую 1250: на первом пути уложенные новые железобетонные шпалы, рассчитанные на 2 вида колеи и 3 рельса:

Взморье — важный рыбный/крабовый промысел и рынок. Тут ловили айны, ловили при японцах, что-то ещё ловят при нас.

Напомним, что село Взморье с давних пор считается одним из самых «крабовых» мест на Сахалине. Но население не имеет возможности легально продавать выловленную продукцию, поскольку для этого не предусмотрена официальная торговая точка.[2]

— Сейчас торговля организована на территории железной дороги, она не соответствует санитарным и другим требованиям, предъявляемым к местам такого рода деятельности, — рассказала и.о. мэра Долинского района Галина Община. — Мы неоднократно выходили на руководство железной дороги с предложениями о благоустройстве данной территории, но получали категорический отказ.[2]

По словам местных жителей, рыбный и крабовый промысел является единственной возможностью заработать деньги, поскольку другой работы в селе нет. Люди торгуют на обочине дороги, за что регулярно платят штрафы, налагаемые контролирующими органами.[2]

По словам и.о. мэра, рынок переедет буквально через дорогу от старого – на улицу Вокзальная, 30. Сейчас на этом месте аварийный дом, который снесут, а жильцов переселят в новые квартиры. После благоустройства территории люди смогут законно продавать здесь краба, креветку, ягоду, гриб и др.[2]

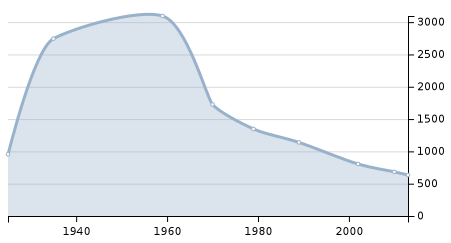

Краткая история села Взморье из википедии:

Главное что смотрят во Взморье — тории японского синтоисткого храма Хигаси Сираура Дзиндзя (1940 год, в честь 2600-летия образования Великой Японской Империи). Самое поразительное в этом, конечно, то, что СССР, тщательно уничтожавший всё японское наследние в бывш. Карафуто, и, по мере возможности, разрушавший религиозные объекты по всей стране почему-то не дотянулся до этих [и некоторых других] торий Южного Сахалина:

Надписть на правом столбе, вроде бы, «В честь 2600-летия образования государства», а какая-то из других — «Ямагия Такео», имя жертвователя на храм.

Постоянные читатели нашего блога помнят отлично сохранившиеся (хоть и потерявшие декор) тории разрушенных синтоистских храмов 1940-х годов, разбросаные по всем окраинам бывшей Японской Империи (например, тории на острове Яп).

Вот ещё есть Бухта тихая, популярное место отдыха. Кажется невзрачной, но на Дальнем Востоке, не балующем разнообразием природы, любой песчаный пляж с мелкой водой уже хлеб. Пишут, что тут выносит янтарь, а зимой ледопады:

Бухта Тихая находится на восточном побережье Сахалина в заливе Терпения, название дано Иваном Федоровичем Крузенштерном, первым русским мореплавателем.[3]

Село Пензенское

На любом, даже самом далёком острове, редакция нашего блога встречает один и тот же узкий круг кругосветных путешественников эпохи Великих географических открытий:

1 августа 1785 года Лаперуз вышел из Бреста на двух фрегатах «Буссоль» («Компас») и «Астролябия» в 500 тонн водоизмещения каждый, имея команду в 220 человек. «Буссоль» и «Астролябия» обогнули мыс Горн, побывали в Чили, на острове Пасхи, на Гавайском архипелаге. В конце июня 1786 года они достигли Аляски, где Лаперуз обследовал окрестности горы святого Ильи. 13 июля здесь же, в бухте, получившей название Порт Французов (ныне бухта Литуйя), из-за сильного течения были потеряны барка и две шлюпки с 21 человеком. Отсюда экспедиция направилась в порт Монтерей (Калифорния), где Лаперуз сделал описание францисканских миссий и составил критическую заметку о дурном приёме со стороны индейцев.

Далее он снова пересёк Тихий океан, совершив остановку в Макао, где была продана приобретённая на Аляске пушнина, а прибыль от её реализации поделена между экипажем. В следующем году, после стоянки в Маниле, Лаперуз направился к берегам северо-восточной Азии, где заново открыл остров Квельпарт (Чеджудо), известный европейцам только по факту крушения подле него нидерландского судна в 1653 году. После обследования берегов Корейского полуострова он направился к Оку-Йесо (Oku-Yeso), нынешнему Сахалину. Здесь экспедицией был открыт пролив длиной 101 км между Сахалином и островом Хоккайдо (ныне — пролив Лаперуза).

Несмотря на полученную от жителей Хоккайдо информацию, Лаперузу не удалось совершить ещё одно открытие: поднимаясь выше 51 градуса северной широты, он был введён в заблуждение постоянным уменьшением глубин и решил, что Сахалин является полуостровом, соединённым с материком песчаным перешейком. Переждав начавшийся шторм в удобной бухте, которую назвал заливом Де Кастри (ныне залив Чихачёва), Лаперуз пошёл на юг, по дороге дав название южной оконечности острова — мысу Крильон. Так честь открытия Татарского пролива досталась русскому адмиралу Геннадию Ивановичу Невельскому.

По дороге, в июле 1787 года, Жан-Франсуа де Лаперуз высадился в селе Пензенском Томаринского района Сахалинской области.

6 сентября 1787 года «Буссоль» и «Астролябия» бросили якорь в Петропавловске, где Лаперуз и его люди встретили самый радушный приём со стороны гарнизона порта под командованием прапорщика Хабарова. «Я не мог бы в собственной стране, у моих лучших друзей, встретить более тёплый приём, чем здесь, на Камчатке», — писал Лаперуз в письме французскому послу в Петербурге. В Петропавловске экспедицию покинул Бартелеми де Лессепс — дядя будущего строителя Суэцкого канала, — через всю Сибирь отправившийся в Санкт-Петербург и далее во Францию с почтой и документами.

Выйдя в море 30 сентября 1787 года, Лаперуз направился на Самоа, где в стычке с самоанцами потерял 12 человек, в том числе капитана «Астролябии» Флёрио де Лангля.

24 января 1788 года «Буссоль» и «Астролябия» зашли в Ботанический залив, где обнаружили стоящий там с 18-20 января Первый флот с полутора тысячами англичан, направленный для начала колонизации Австралии. Хотя Лаперуз и не повстречал командующего флотом Артура Филлипа, ушедшего в поисках лучшего места на HMS Supply в Порт-Джексон, англичане встретили Лаперуза любезно, но отказались снабдить его корабли большей частью необходимого в виду того, что он не имел достаточных средств для оплаты.

Лаперуз отдал письма, принял на борт свежую воду и 10 марта вышел в море, чтобы посетить Новую Каледонию, острова Санта-Крус, Соломоновы острова и восточный и южный берега Австралии. Больше его и его людей никто не видел.

Поиски продолжались около сорока лет, пока, наконец, в 1826 году, английский капитан Питер Диллон не обнаружил на острове Ваникоро следы кораблекрушения. В 1964 году научная экспедиция во главе с вулканологом Гаруном Тазиевым (Бельгия) записала передававшиеся из поколения в поколение рассказы островитян о гибели экспедиции Лаперуза.[4]

Памятник в Пензенском на предполагаемом месте высадки экспедиции Лаперуза на Сахалине:

Томари

Город Томари, на западном берегу Сахалина, на Татарском проливе, даже не единственный город, а единственный топоним на острове, у которого после того, как СССР отвоевал Южный Сахалин у Японии, почему-то [почти] сохранилось название времён Карафуто (при японцах — Томариору, 泊居). В Томари осматривают лучше всего сохранившийся японский синтоистский храм Томариору-дзиндзя 1922 года, на сопке с отличным видом на сам город — не ожидайте совсем уж чудес, от бывшего храма остались только часть бетонных конструкций: двое ворот-торий и военные памятники.

При входе типичный японский военный мемориал павшим за Императора и Японию сэнсоокинэнхи, в форме снаряда (Томари на заднем плане):

Любовь и поддержка народа у местных краеведов заканчиваются, как только они начинают заниматься японским наследием — ну вы знаете это русское «зачем это вообще нужно», «лучше бы отдали на детский садик» или «пенсионерам». Считается, что когда сэнсоокинэнхи начала съезжать по склону постепенно разрушающейся из-за эрозии сопки, её затягивали обратно энтузиасты, вызвав трактор за бутылку, а интерес к восстановлению храма у местной власти и местных жителей так и не появился:

Тюуконхи, тоже военный мемориал погибшим в японско-русской 1904-1905 и японской-китайской войнам, камера в основании предназначалась для свитков и деревянных табличек с именами воинов:

Сейчас надеются на включение в список вновь выявленных объектов культурного наследия местного значения:

Город Томари, наши дни. При японцах и советах тут был крупный промышленный центр с ЦБК, а сейчас просто фестиваль сайдинга:

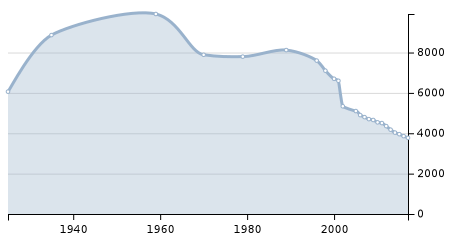

На Южном Сахалине—Карафуто жило 400 тысяч человек, а сейчас на всём Сахалине — 500. В Томари население тоже уменьшилось:

На Марсе есть кратер Томари. Местные шутят, что это потому что инфраструктура Южного Сахалина и Марса схожа:

Едем дальше.

Томари-Холмск

Сразу после прилёта на Сахалин кажется что с дорогами на острове всё супер-отлично, но пока хороший асфальт есть из Южно-Сахалинска до основных южных городов — Холмска, Корсакова, Невельска, села Охотского (где завод «Тунайча»), и на север почти до Тымовского. На западном побережье Сахалина дороги с твёрдым покрытием пока редкость — только внутри городов/посёлков. Зато японские железные дороги и редкие дизель-поезда Д2 тут до сих пор на ходу и важный пригородный транспорт, хотя при русских их отменили, поснимали и сдали на металлолом почти во всех других местах Сахалина. Типичное расписание тут — один поезд рано утром, один поздним вечером, только по рабочим либо выходным дням:

Японский железнодорожный мост:

Сворачиваем с главной дороги к морю, к мысу Слепиковского. Мыс Слепиковского — государственный памятник природы регионального значения, образованный решением Сахалинского облисполкома «О признании достопримечательных природных объектов области государственными памятниками природы» от 4 января 1995 года, полный морских волн и ветра, птиц и рептилий, озёр и дюн, поросших карликовым лесом из карликовых дубов, сосен, шиповника и можжевельника; а под ним — шикша, брусника, морошка и клюква, хосты и всё такое. Но сначала — брошенный советский аэродром:

Карликовый шиповник:

Карликовые колокольчики:

Застряли в дюнах!

Совсем немного до маяка осталось:

Главная цель на мысе Слепиковского, конечно, японский маяк 1934-го года, — с особой системой сбора питьевой воды с крыш в подземные цистерны:

Фотографируемся на память на фоне Татарского пролива и едем дальше, в Холмск.

Водитель говорит, что развалины парадного сталинского здания у посёлка Яблочного принадлежали отделению СахНИРО, но более надёжного подтверждения я найти не смог:

При цунами эта сторона Сахалина наиболее опасна:

Перед нами появляются северные окрестности города Холмска:

Далее — рассказ про город Холмск »